| 2024 |

|---|

08.11.2024

Ankündigung: 6. internat. Konferenz Vernetzte Materie: Intelligente Materialien

Der SFB LiMati ist Mitveranstalter der InMAT 2025 - Networked Matter: Intelligent Materials, was diese Veranstaltung für einige unserer Physiker und Materialwissenschaftler besonders relevant macht.

Die Konferenz, die vom 31. März bis 2. April 2025 in Rostock und online stattfindet, wird interdisziplinäre Erkenntnisse über intelligente Materialien präsentieren. Mit Vorträgen, Postersessions und Networking verspricht sie einen dynamischen Gedankenaustausch.

Weitere Informationen finden Sie unter InMAT 2025.

23.10.2024

Ultraschnelle Interaktion von Licht und Materie – Rund 150 internationale Forschende diskutierten neueste Erkenntnisse am Institut für Physik

Vom 23. bis 27. September 2024 fand am Institut für Physik der Universität Rostock die erste internationale Tagung "Light-Matter Interactions at Interfaces" des seit 2022 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit fast 10 Mio. Euro geförderten Sonderforschungsbereichs 1477 (SFB1477) statt.

„Die Veranstaltung bot den rund 150 internationalen Forschenden eine wertvolle Plattform zur Präsentation und Diskussion neuester Forschungsergebnisse sowie zum Austausch neuer Ideen für zukünftige Forschungskooperationen“, erläutert Prof. Dieter Bauer, Sprecher des Sonderforschungsbereiches „Licht-Materie-Wechselwirkung an Grenzflächen“, kurz LiMatI.

„Im Fokus der Tagung standen aktuelle Erkenntnisse über die Licht-Materie-Wechselwirkung an Grenzflächen, welche die Basis für neue Technologien im Bereich ultraschnelle Elektronik, Strukturbestimmung, Sensorik, Strahlungsquellen, Magnetismus und Quanteninformation darstellt“, ergänzt Co-Organisator Prof. Thomas Fennel.

Ein Höhepunkt war die Verleihung des Posterpreises an zwei junge Nachwuchswissenschaftler*innen. „Der vom Wiley-Verlag gesponserte Preis würdigt herausragende Forschungsergebnisse und deren Präsentation“, hebt LiMatI-Koordinatorin Dr. Margit Schwartz hervor.

Das SFB1477-Team freut sich sehr über das positive Feedback der Teilnehmenden, die sowohl die hohe Qualität und Relevanz der Vorträge als auch die wertvollen Vernetzungsmöglichkeiten hervorhoben. Die große Resonanz unterstreicht die Bedeutung der Rostocker Physik als Leuchtturm für Spitzenforschung in diesem Forschungsfeld, betonen Prof. Bauer und Prof. Fennel. Das Team des SFB1477 ist hoch motiviert, die Herausforderung der Einwerbung weiterer Förderperioden anzunehmen und eine fortlaufende Tagungsreihe zu entwickeln.

Mehr Eindrücke der Veranstaltung finden Sie auf der Veranstaltungshomepage.

11.07.2024

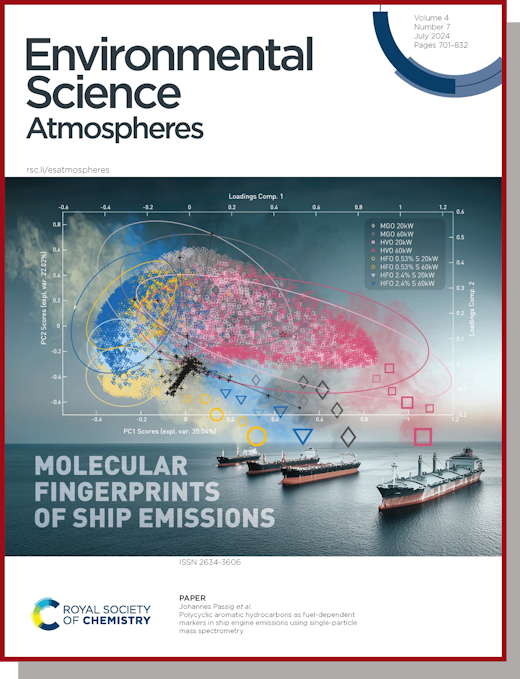

Licht-Materie-Wechselwirkungen und die Analyse von Schiffsabgasen

Ein Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Rostock und Forschern des SFB 1477 LiMatI hat eine innovative Methode entwickelt, um Schiffstreibstoffe aus mehreren Kilometern Entfernung durch die Analyse von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in der Luft zu identifizieren.

Diese Technik ermöglicht eine neue Form der Überwachung und Zuordnung von Luftverschmutzungsquellen im maritimen Bereich.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind nicht nur gefährliche und krebserregende Umweltgifte, sondern besitzen auch besondere optische Eigenschaften. PAK lassen sich mit Laserlicht besonders effizient anregen und ionisieren, zum Beispiel an Grenzflächen kleinster Luftschadstoffpartikel.

An der Uni Rostock neu entwickelte Methoden der Einzelpartikel-Massenspektrometrie (SPMS) nutzen diese resonanten Licht-Materie-Wechselwirkungen, um die chemische Zusammensetzung der Partikel zu analysieren. Ihre besonders hohe Empfindlichkeit und Selektivität ermöglicht die Identifizierung spezifischer PAK, die als Marker für die Verbrennung verschiedener Treibstoffe dienen können.

Die Studie zeigt, dass die PAK-Muster in den Abgasen je nach verwendetem Treibstoff variieren. Verschiedene relevante Schiffskraftstoffe wie Marinegasöl, hydriertes Pflanzenöl und Schweröl wurden untersucht. Die PAK-Muster erlauben eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Kraftstoffen. Hervorzuheben ist, dass billiges Schweröl zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit in den meisten küstennahen Seegebieten sowie in der Nord- und Ostsee nicht mehr erlaubt ist.

Diese Methode bietet daher eine neue Möglichkeit, die Einhaltung von Emissionsrichtlinien aus mehreren Kilometern Entfernung von landbasierten Stationen aus zu überprüfen und die Quelle von Luftschadstoffen zu identifizieren. Damit kann sie in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit leisten.

Original Publikation: Johannes Passig et al., Polycyclic aromatic hydrocarbons as fuel-dependent markers in ship engine emissions using single-particle mass spectrometry, Environ. Sci.: Atmos.,2024,4, 708, DOI: 10.1039/D4EA00035H

05.07.2024

LiMatI Postdok Dr. Lennart Seiffert erhält Förderpreis für Lehre

Zwei Lehrende der Universität Rostock, Professorin Dana-Sophia Valentiner (Juristische Fakultät) und Dr. Lennart Seiffert (Institut für Physik), erhielten am 5. Juli 2024 den Förderpreis für Lehre, dotiert mit 3.000 Euro.

Juniorprofessorin Valentiner wurde für ihre interaktiven Lehrmethoden und die Organisation von Gastvorträgen vorgeschlagen. Die Preisverleihung fand in der Universitätskirche Rostock statt, im Rahmen der Akademischen Festveranstaltung, bei der auch die Joachim-Jungius-Förderpreise, Lehrpreise sowie die Promotions- und Habilitationsurkunden verliehen werden. Zudem wurde Professor Krüger, ehemaliger Professor für Geschichte der Neuzeit, wurd für sein langjähriges Engagement in der Lehre geehrt, das auch nach seinem Ruhestand fortgesetzt wurde.

Dr. Lennart Seiffert, Mitglied der Arbeitsgruppe Starkfeld-Nanophysik und Postdok im SFB 1477 LiMatI, hat sich durch sein herausragendes Engagement in seinen exzellenten Vorlesungen zur Theoretischen Physik einen Namen gemacht. Er versteht es, komplexe physikalische Konzepte verständlich zu vermitteln. Die Studierenden heben insbesondere die von Dr. Seiffert entwickelten Apps hervor, die den Lernprozess unterstützen und zugleich erleichtern.

Der SFB LiMatI gratuliert zu dieser Ehrung!

24.06.2024

Photonenpaare tanzen „Twist“ zur Interferenz

Physikern der Arbeitsgruppe von Professor Alexander Szameit an der Universität Rostock ist es in Zusammenarbeit mit Forschern der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg gelungen, die Wechselwirkung von Lichtteilchen, so genannten Photonen, mit Hilfe topologischer Gesetze extrem zu stabilisieren. Die Forschungsergebnisse wurden im renommierten Fachjournal Science veröffentlicht.

Die geschickte Verknüpfung unterschiedlicher Konzepte führt in den Naturwissenschaften oft zu neuen Einsichten und innovativen Ideen: So legte die Verbindung von Elektrizität und Magnetismus im 19. Jahrhundert den Grundstein zur Entwicklung der elektromagnetischen Theorie des Lichts, die bis heute die Grundlage für unser Verständnis von Licht bildet und auch heute noch durch weitere Konzepte aus der Quantenmechanik erweitert wird.

Die Arbeitsgruppe um Professor Alexander Szameit vom Institut für Physik an der Universität Rostock erforscht die Lichtausbreitung in optischen Schaltkreisen, die aus mikroskopisch kleinen Wellenleitern bestehen. Wellenleiter sind Strukturen oder Materialien, die elektromagnetische Wellen wie beispielsweise Licht lenken und dabei Verluste minimieren können. Ein bekanntes Beispiel für Wellenleiter sind Glasfaserkabel. Wellenleiter spielen eine zentrale Rolle in vielen modernen Technologien, indem sie eine effiziente und verlustarme Übertragung von Signalen ermöglichen.

Bei der Leitung von Wellen wie Licht, aber auch Funk- oder Mikrowellen durch Wellenleiter spielt die Topologie – ursprünglich ein rein mathematisches Konzept – eine entscheidende Rolle. Diese beschäftigt sich mit den Eigenschaften von Objekten, die auch unter kontinuierlichen Verformungen wie Dehnen oder Stauchen, erhalten bleiben. „Wenn sich also das Licht in der Struktur des Wellenleiters ausbreitet, können es störende Einflüsse wie Defekte und Unordnung nicht aus der Bahn werfen“, erklärt Szameit.

Ein bis vor kurzem von der Topologie unabhängiges Phänomen beobachteten im Jahr 1987 die Physiker Hong, Ou und Mandel, als sie das Verhalten von Photonen in optischen Bauteilen untersuchten. Sie stellten fest, dass nicht nur die Lichtteilchen selbst, sondern auch die von ihnen durchlaufenen Bewegungsbahnen miteinander wechselwirken können. Diese grundlegende Eigenschaft von Photonen ist die Basis für unzählige moderne technologische Anwendungen, die auf der so genannten Quantenphysik des Lichts basieren.

Nun ist es den Forschern aus Rostock und Freiburg gelungen, die Wechselwirkung der Photonen und ihrer Bahnen mit einer topologisch robusten Lichtausbreitung zu verknüpfen. „Ein echter Meilenstein!“, freut sich Szameit, der mit seinem Team lange nach dieser Verbindung gesucht hat. Max Ehrhardt, Doktorand in Szameits Team und Erstautor der Studie, führt weiter aus: „Der topologische Schutz von optischen Schaltkreisen ist ein wichtiges Werkzeug, um immer komplexere Technologien zu entwickeln, die trotz produktionsbedingter Abweichungen zuverlässig funktionieren.“ Neben der technologischen Relevanz ihrer Ergebnisse freuen sich die Physiker vor allem über neue grundlegende Einsichten in die Natur des Lichts: „Photonen, die sich gegenseitig sehen, nehmen die Struktur des Schaltkreises aus ihrer Perspektive wie verdreht wahr. Das führt dazu, dass sie zusammenbleiben – als würden sie zusammen durch die gedrehte Struktur tanzen. Photonen, die den Schaltkreis getrennt durchlaufen, sehen hingegen nur eine flache Ebene. Hier haben wir also einen topologischen Unterschied“, erklärt Ehrhardt den Effekt. „Wir waren erstaunt, wie stark wir unser optisches System stören konnten, ohne dass die sonst so empfindliche Wechselwirkung der Photonen davon beeinträchtigt wurde“, fasst Dr. Matthias Heinrich, leitender Wissenschaftler in Szameits Team, die Messungen fasziniert zusammen.

Szameit skizziert derweil weitere Perspektiven: „Wir haben in unseren optischen Schaltkreisen einen reichen Fundus an Möglichkeiten gefunden, um topologische Systeme für Licht zu bauen. Die Symbiose mit Quantenlicht ist hier erst der Anfang.“

Die vorliegende Arbeit wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die europäischen Union und die Alfried-Krupp-von Bohlen-und-Halbach-Stiftung gefördert.

Originialveröffentlichung: Ehrhardt et al., „Topological Hong-Ou-Mandel interference“, Science 384, 1340-1344 (2024).

17.06.2024

Gratulation zur Promotion!

Im Mai 2024 hat Herr Björn Kruse, M.Sc. erfolgreich seine Disputation bestritten.

Sein Dissertationsprojekt über Quanteneffekte bei der kohärenten diffraktiven Bilgebung ist eng mit der Forschung auf dem Gebiet der Starkfeldphysik innerhalb unseres Sonderforschungsbereiches verbunden.

Herzlichen Glückwunsch!

10.06.2024

Studentin beginnt Praktikum im Rahmen eines DAAD RISE/SFB LiMatI Kooperationsstipendiums

Wir freuen uns, Aina Lopez Benet für ein Praktikum im Rahmen des RISE Germany Projekts des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) am Institut für Physik begrüßen zu dürfen.

Aina ist im zweiten Jahr ihres Physik Studiums an der University of Minnesota - Twin Cities. Nach einem kompetitiven Bewerbungsverfahren wurde sie für ein Praktikum in der AG Quantentechnologie von Prof. Dr. Friedemann Reinhard ausgewählt. Während ihres dreimonatigen Praktikums wird sie von Paul Weinbrenner, einem Doktoranden in Prof. Reinhards Gruppe, betreut.

Ihr Projekt zielt darauf ab, die Emissioncharakteristik der Fluoreszenz von Stickstoff-Fehlstellen Zentren (NV centers) in Diamant zu untersuchen und Methoden zur Strahlformung zu entwickeln, um die Anzahl der detektierten Photonen zu erhöhen. Diese Arbeit wird nicht nur eine wichtige ungelöste Frage der Optik an Grenzflächen untersuchen, sondern könnte auch zu einem effizienteren Ausleseverfahren und höherer Empfindlichkeit von NV-Quantensensoren führen. Zudem ist die Arbeit auch für andere Einzelphotonenquellen in Festkörpern für Anwendungen in verschiedenen Quantentechnologien von Interesse.

Das Praktikum wird durch ein Kooperationsstipendium des DAAD RISE Germany Projekts und des SFB LiMatI unterstützt.

01.05.2024

Ankündigung: Day of Light, 16.05.2024

Wissenschaftler*innen und Künstler*innen machen das Licht an und beleuchten unterschiedliche Disziplinen unserer Gesellschaft.

Der Internationale Tag des Lichts ist eine weltweite Initiative, die einen jährlichen Schwerpunkt für die Wertschätzung des Lichts und seiner Rolle in Wissenschaft, Kultur und Kunst, Bildung und nachhaltiger Entwicklung setzen möchte. Das verbindende Thema Licht wird es vielen verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft weltweit ermöglichen, an Aktivitäten teilzunehmen, die zeigen, wie Wissenschaft, Technologie, Kunst und Kultur dazu beitragen können, die Ziele der UNESCO - Bildung, Gleichheit und Frieden - zu erreichen.

Das Institut für Physik beteiligt sich nach 2018, 2021 und 2022 bereits zum vierten Mal an der Initiative Day-of-Light und möchte mit dem Sonderforschungsbereich 1477 LiMatI, dem internationalen Graduiertenkolleg IRTG 2676 IQS und in Zusammenarbeit mit dem KVLAB des Kunstvereins zu Rostock auch 2024 einen starken Lichtpunkt in unserer Universität und ihrem Standort Rostock setzen. Aus diesem Anlass werden am 16. Mai im Institut im Rahmen des Kolloquiums künstlerische Arbeiten von Lars Heidemann, Marc W1353L und Tino Bittner vorgestellt, die eine Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft schlagen.

Der Day of Light stellt dabei einen Startpunkt künstlerischen und wissenschaftlichen Dialogs mit dem Thema Licht dar. Neben den im Außenbereich des Instituts für Physik und des Botanischen Gartens sichtbaren künstlerischen Positionen sind die Beiträge auf einer Webseite des KVLAB des Kunstvereins zu Rostock dauerhaft präsentiert. Zu diesen Beiträgen gehören gleichermaßen aufgezeichnete Gesprächsrunden zwischen Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Vermittelnden aus Kunst und Wissenschaft, die dieses Vorhaben von Beginn an begleiten und prägen.

Diese Initiative hat bereits einen festen Platz im Jahresablauf des Instituts für Physik und wird im kommenden Jahr zum International Year of Quantum Science and Technology mit einer Veranstaltungsreihe über das gesamte Jahr verteilt weiterführend interdisziplinäre Ansätze im Sinne der Ziele der UNESCO an unserer Universität entwickeln.

Programm

16 Uhr: Kolloquium

Institut für Physik/ Großer Hörsaal

Moderation: Prof. Dr. Alexander Szameit (Geschäftsführender Direktor, Institut für Physik, Universität Rostock)

Vorträge zu Kunst und Wissenschaft

Künstler

Tino Bittner, Lars Heidemann, Marc W1353L

Dr. Gerd Mathias Micheluzzi, Kunstgeschichtliches Seminar Universität Hamburg

18.30 Uhr: „Flashing Lights“

Kurzbeiträge zu Licht und Wissenschaft

Institut für Physik/ Forschungsgebäude

Moderation: Prof. Dr. Stefan Scheel

Kontakte:

Universität Rostock

Prof. Dr. Alexander Szameit

Geschäftsführender Direktor

Institut für Physik

Albert-Einstein-Str. 23-24

18059 Rostock

Fon: 0381-498 6790

alexander.szameituni-rostockde

Kunstervein zu Rostock

Thomas Häntzschel/ Matthias Dettmann

Kunstverein zu Rostock

Amberg 13

18055 Rostock

Fon: 0381 - 4591222

infokunstverein-rostockde

Presse

Wiebke Loseries

Institut für Physik

Albert-Einstein-Str. 23-24

18059 Rostock

Fon: 0381-498 6755

wiebke.loseriesuni-rostockde

26.04.2024

Ankündigung: Informationsveranstaltung für Physikabsolvent:innen

Was kommt nach dem Physik-Abschluss?

Dieser Frage müssen wir uns alle früher oder später stellen. Beim Berufsinfo-Nachmittag erfahrt ihr, wie man bei der Jobsuche vorgehen kann und welche Erfahrungen Physikerinnen und Physiker in den Bereichen Medizinphysik, Projektmanagement, Wissenschaft, Beratung und künstlicher Intelligenz gesammelt haben. Dabei sind auch viele regionale Unternehmen.

Sammelt Ideen, stellt eure Fragen und profitiert von den Erfahrungen eurer Alumni.

Die Veranstaltung wird organsiert von Eurem Graduiertenkolleg, bestehend aus Vertretern des Institutes, des SFB1477 LiMatI sowie des IRTG 2676 IQS.

Wir freuen uns auf euch!

Wann: Samstag, 04.05.2024 12:00-19:00

Wo: Institut für Physik, Hörsaalgebäude

15.03.2024

LiMatI-Doktorand promoviert und wird Postdoc

Wir freuen uns, einen wichtigen Meilenstein unseres Kollegen Moyassar Meshhal mitzuteilen, der nun offiziell einen Doktortitel in theoretischer Physik erworben hat!

Seine Forschungsreise führte ihn in den faszinierenden Bereich der Computersimulationen von 2D-Materialien. Sein Promotionsthema war die Erforschung potenzieller Umweltanwendungen von 2D-Materialien mit Hilfe von atomistischen Rechensimulationen. "Ich bin dankbar für die bisherige Reise und freue mich auf die kommenden wissenschaftlichen Entdeckungen!" sagte Moyassar Meshhal im Anschluss an seine Verteidigung am 07.03.2024.

Der nächste Schritt auf seinem beruflichen Weg ist ein Aufenthalt hier im Institut für Physik als Postdoktorand in der Gruppe von Prof. Redmer. Hier wird er sich mit Simulationen von warmer dichter Materie beschäftigen um Elemente unter extremen Bedingungen zu untersuchen.

Moyassar Meshhal bedankt sich bei den Betreuern seines Promotionsprojekts, Prof. Dr. Oliver Kühn und Dr. Ashour Ahmed für ihre Unterstützung und für alles, was er von ihnen gelernt habe.

Der SFB LiMatI wünscht Moyassar Meshhal für sein anstehendes Postdoc-Abenteuer viel Erfolg und alles Gute.

13.03.2024

Dr. Hannah Jürß stärkt INF-Team im SFB LiMatI

Der SFB LiMatI freut sich außerordentlich, die Integration von Dr. Hannah Jürß als Postdoktorandin in das INF-Projekt bekanntgeben zu können, was zu einer bereichernden Ergänzung des dynamischen INF-Teams führt.

In ihrer Funktion wird Dr. Jürß als maßgebliche Verbindung zwischen dem INF-Projekt und den Forschungsgruppen des LiMatI agieren. Durch ihren unermüdlichen Einsatz für die Optimierung der täglichen Arbeitsabläufe unserer Forschenden wird sie einen signifikanten Einfluss auf das Projekt ausüben. Ihr Hauptaugenmerk wird auf der umfassenden Unterstützung verschiedener Aspekte des Datenmanagements liegen, wodurch unser Engagement für herausragende Forschungsleistungen nachdrücklich unterstrichen wird.

Dr. Jürß hat kürzlich ihre Promotion unter der Betreuung von Prof. Dieter Bauer im Fachbereich Physik erfolgreich abgeschlossen. In ihrer Dissertation setzte sie sich mit der Erzeugung hoher Harmonischer in topologischen Haldanit-Systemen auseinander, was ihr tiefgehendes physikalisches Verständnis unterstreicht. Mit ihrem reichhaltigen Fachwissen wird Dr. Jürß eine kompetente Fürsprecherin für die Ziele des INF-Projekts darstellen.

Das Warten hat sich zweifelsohne gelohnt, und wir heißen Dr. Jürß nun herzlich in ihrer neuen Funktion im SFB LiMatI willkommen.

01.02.2024

Online Vortragsreihe zur internationalen LoveDataWeek 2024

Die Love Data Week (LDW) ist eine globale Aktionswoche, die sich auf die Bereiche Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement konzentriert.

Mit dem Thema "My Kind of Data" wird die weltweite Datenliebe im Zeitraum vom 12. bis 16. Februar 2024 durch eine Vielzahl von Veranstaltungen gefeiert.

Die FDM-Initiativen im deutschsprachigen Raum streben an, durch verschiedene Events und Formate an der Love Data Week vermehrt Aufmerksamkeit für das Forschungsdatenmanagement zu generieren.

Themenhighlights

- Was ist Forschungsdatenmanagement?

- Forschungsdatenmanagement in Geisteswissenschaften und Anträgen

- Versionsverwaltung mit Git

- Wege zum Publizieren von Forschungsdaten

Die Veranstaltung findet via Zoom statt.

26.01.2024

Schaltjahreskolloquium 2024

2024 ist das 506. Schaltjahr seit der Einführung des gregorianischen Kalenders im Jahr 1582.

Seit nunmehr 73 Jahren wird am Institut für Physik ein solches Jahr mit einem besonderen Kollquium gewürdigt, zu dem Beiträge noch bis zum 08.02.2024 eingereicht werden können.

Wann: Donnerstag, 29.02.2024 15:00 Uhr

Wo: Hörsaal 1, Institut für Physik

FAQ: Was ist ein Schaltjahr?

Ein Schaltjahr ist ein Jahr, das einen zusätzlichen Tag enthält, um den Kalender mit der astronomischen Zeit in Einklang zu bringen. Ein reguläres Jahr hat 365 Tage, aber die tatsächliche Zeit, die die Erde benötigt, um die Sonne zu umrunden (ein sogenanntes tropisches Jahr), beträgt etwa 365,2422 Tage. Um diese Diskrepanz auszugleichen, fügen wir alle vier Jahre einen zusätzlichen Tag hinzu. Dies korrigiert den Kalender und bringt ihn näher an die astronomische Realität heran. Wenn wir dies nicht tun würden, würden sich die Jahreszeiten im Laufe der Zeit verschieben, und unser Kalender würde nicht mehr mit den jahreszeitlichen Phänomenen übereinstimmen.

Um herauszufinden, ob ein bestimmtes Jahr ein Schaltjahr ist, können wir die Schaltjahresregel anwenden:

- Ein Jahr, das durch 4 teilbar ist, ist ein Schaltjahr.

- Ausnahme: Ein Jahr, das durch 100 teilbar ist, ist kein Schaltjahr, es sei denn, es ist auch durch 400 teilbar.

19.01.2024

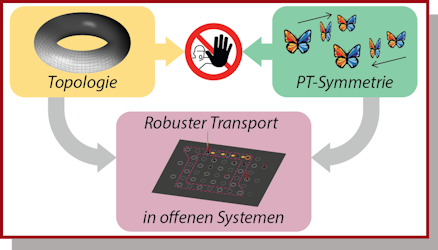

Kurs halten trotz rauer See – Weder Verstärkung noch Verluste werfen Licht aus der Bahn.

In einer internationalen Kooperation konnten Physiker*Innen der Universität Rostock, des Exzellenzclusters ct.qmat, der Julius-Maximilians Universität Würzburg und der Indiana University Indianapolis (IUPUI) zum ersten Mal zeigen, dass eine robuste und stabile Lichtausbreitung auch in Systemen möglich ist, die mit ihrer Umgebung wechselwirken. Bisher ging man davon aus, dass solche Wechselwirkungen unausweichlich zur Abschwächung oder aber einer exponentiellen Verstärkung und damit zur Instabilität des Systems führen. Ihre Erkenntnisse publizierten die Wissenschaftler*innen kürzlich im renommierten Fachjournal Nature Materials.

Energieerhaltung ist eine zentrale Maxime der Physik, egal ob es um die Beschreibung von Planetenbahnen oder des Innenlebens von Atomen geht. Während verschiedene Energieformen ineinander umgewandelt werden können, bleibt ihre Summe in der Zeit unverändert. Demnach sind Physiker*Innen normalerweise immer bestrebt, das zu beschreibende System so von der Außenwelt abzuschirmen, dass es als abgeschlossen betrachtet werden kann. Dies ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit der Stabilisierung: Mit etwas Fingerspitzengefühl lassen sich Zustrom und Abfluss von Energie so positionieren, dass sie sich unter allen denkbaren Bedingungen kompensieren. Ein systematischer Ansatz, der dies sicherstellt, ist die sogenannte PT-Symmetrie: Die Komponenten werden so angeordnet, dass ein Austausch von Verstärkung und Verlust mit gleichzeitiger Spiegelung das System in sich selbst überführt. Dieser scheinbar abstrakte Ansatz ebnete den Weg zu einem tieferen Verständnis der Physik offener Systeme.

Das faszinierende Phänomen der PT-Symmetrie ist das Spezialgebiet von Professor Alexander Szameit. Seine Gruppe an der Universität Rostock nutzt laser-geschriebene Wellenleiter zur Erforschung diskreter Systeme. In solch maßgeschneiderten „photonischen Schaltkreisen“ kann Licht das Verhalten natürlicher sowie synthetischer Materialen detailgetreu nachbilden, und verschiedenste physikalische Theorien auf den Prüfstand zu stellen. So gelang es den Wissenschaftlern um Prof. Szameit, PT-Symmetrie mit dem Konzept der Topologie zu vereinen. „Topologische Isolatoren sind ein heißes Thema, weil sie Strom oder Lichtsignale verlustfrei entlang ihrer Oberfläche leiten können“, so Szameit. „Das einzigartige Verhalten dieser neuen Klasse von Materialien schirmt Signale gleichermaßen von Defekten und Störungen ab, was für verschiedenste Anwendungen von großem Interesse ist.“

Jedoch galt genau diese Robustheit als fundamental inkompatibel mit dem Energieaustausch in offenen Systemen. Gemeinsam konnten die Forschenden aus Rostock, Würzburg und Indianapolis jedoch zeigen, dass dieser scheinbare Widerspruch eine geschickte raum-zeitliche Modulation von Verstärkung und Dämpfung diesen scheinbaren Widerspruch auflösen kann. Der Erstautor und Doktorand Alexander Fritzsche führt aus: “Ähnlich einem Wanderer im Gebirge, der trotz ständigem Auf und Ab stets auf seine Ausgangshöhe zurückkehrt, erfahren Lichtsignale im geschützten Randkanal unseres PT-symmetrischen topologischen Isolators abwechselnd Verstärkung und Dämpfung – so können sie im Mittel ihre Amplitude beibehalten, und sich gleichzeitig der Robustheit erfreuen, die ihnen durch die topologischen Eigenschaften des Materials verliehen wird.“

Diese im Rahmen einer internationalen Kooperation gewonnenen Erkenntnisse stellen einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Wechselspiels von Topologie mit offenen Systemen dar, und könnten in Zukunft den Ausgangspunkt zur Entwicklung neuartiger robuster Schaltkreise für elektrischen Strom, Licht und sogar Schallwellen bilden.

Die vorliegende Arbeit wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung gefördert.

Originalveröffentlichung: Fritzsche et al., „Parity-Time-symmetric Photonic Topological Insulator”, Nature Materials (2024). DOI: 10.1038/s41563-023-01773-0

Kontakt:

Prof. Dr. Alexander Szameit

AG Experimentelle Festkörperoptik

Institut für Physik

Universität Rostock

Tel.: +49 381 498-6790

E-Mail: alexander.szameituni-rostockde

01.01.2024

AUFRUF ZUR NOMINIERUNG

IUPAP-Preis für Nachwuchswissenschaftler in Atom-, Molekular- und Optikphysik 2024 umfasst eine Urkunde, eine Medaille, eine Prämie von 1.000 Euro und eine eingeladene Präsentation auf der ICAP 2024.

Die Frist für die Einreichung von Nominierungen endet am 31. März 2024.